一位医务党员的非典日记

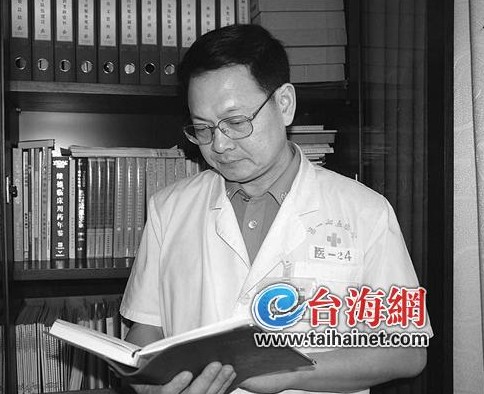

在中国共产党成立90周年之际,昨日导报记者采访了解放军第175医院的医务工作者邱耀辉。这位曾经赴京抗击非典的医务党员,讲述了他作为一名党员抗击非典的经历。

2003年,非典肆虐。时任第175医院输血科主任的邱耀辉,从当年4月30日到达北京小汤山医院,到6月20日最后18名患者出院,参与并见证了医务人员抗击非典的全过程。在50多天时间里,他写下了一本厚厚的日记,记录了那段特殊的心路历程。

记者 苏演卿 通讯员 黎斌 文/图

请战

日记:作为一位有着10多年党龄的军队医务工作者,我十分清楚这次的任务与自己以往参加的战备演习大有不同,是在高度危险情况下和不明医学领域的新病魔搏击、抗争,是“一场没有硝烟的战争”,更需要勇气、智慧和信心。

2003年4月27日,第175医院接到抽调43名医务人员赴京抗击非典的命令。消息一经传出,时年43岁的邱耀辉和弟弟邱跃灵不约而同地向组织上递交了请战书,结果他们双双被选中。

据了解,在邱家四兄弟中,邱耀辉排行老大,又和三弟邱跃灵同在一家医院工作,所以感情尤为深厚。当宣布完出征人员名单后,邱耀辉和邱跃灵经过商量,决定暂时不把赴京抗击非典的消息告诉父母,以免他们担心,而只告诉了在家的两个弟弟。

直到后来,全国各大媒体都报道了兄弟俩的事迹,邱耀辉才打电话给漳州龙海市老家的父母说明真相。豁达的父母也理解,并感到骄傲。过了没多久,中央电视台在第175医院采访邱耀辉的岳母时,老人只对着镜头向女婿说了“赶快回来!”四个字,就声音哽咽。

一线

日记:穿越北京城区时,原本熙熙攘攘的人群不见了,偶尔几个行人,也都是戴着口罩,行色匆匆。到达小汤山医院后,我再次感到气氛十分紧张。不仅医务人员的活动范围受到严格限制,就连方圆不到500米的区域也有武警战士站岗,还用隔离条划区禁行。

2003年4月30日,赴京抗击非典人员出征。

作为南京军区的唯一代表,邱耀辉被安排在小汤山医院医务部工作,主要负责病人接转和出院,组织专家会诊和科研论证会议,组织查房、医疗质量检查和死亡病例讨论等,忙起来常常不分昼夜。为便于工作,邱耀辉主动提出吃住都在距离污染区只有50米的指挥部办公室。

2003年5月6日,邱耀辉奉命深入病区了解情况,这也是他首次进入临床一线,患有过敏性鼻炎的邱耀辉穿戴好,进入隔离区后,就开始反复打喷嚏,接着就是大量的鼻涕把鼻子、嘴巴都粘在一起,口罩的透气孔几乎都被堵住了,勉强靠嘴巴呼吸,一讲话就是满嘴鼻涕,鼻音很重。

即便如此,邱耀辉仍然坚持把负责的病区都走了个遍。由于穿上隔离服后非常闷热,当他走出隔离区,才发现自己从里到外都湿透了。

危险

作为临床一线的医务人员,近距离地接触患者是十分危险的。

在邱耀辉的日记中记录了这样一件事情:2003年5月20日,当时兰州军区的一名医生下班后发热至38.5℃,且出现全身酸痛、轻度咳嗽等症状。发现这一情况后,小汤山医院立即启动应急预案,先是迅速把患者转送到解放军第302医院进行隔离观察,将所有密切接触者采取就地隔离,并对周围环境、通道和物品进行了严格洗消。

经过专家组会诊后,证实为高度怀疑SARS病例。次日,医院为此组织了空气卫生学相关检测,结果发现清洁过的通道其实最不清洁,细菌和真菌数量严重超标,病区环境和工作人员居住区中空气细菌也是如此。幸好及时采取了紧急措施,否则后果将不堪设想。

还有一次是邱耀辉自己的亲身经历,2003年6月6日,邱耀辉突然接到一个电话,要求他隔天必须到医疗组复查胸片。当时他的心仿佛一下子被揪了起来,要知道在那种特殊时期,接到这类通知可不是什么好事情。直到复查结果出来,才知道是虚惊一场。

感动

邱耀辉回忆,每天医务人员穿得就像航天员一样,头戴3层帽子,手戴3双手套,还有3个口罩和1个防护眼镜,身穿3层防护服,脚穿隔离鞋外加2层鞋套,工作起来很笨重、艰苦。

“刚开始医务人员都很不适应,缺氧反应特别强烈,经常出现头昏眼花、胸闷气喘、恶心想吐等症状。由于防护服密不透气,一旦忙起来,里面的衣服常常是湿了干、干了湿。”邱耀辉说。

但是在小汤山医院里,医务人员与患者每天都处在理解与被理解、关怀与被关怀、感动与被感动之中。每当医务人员进入病房时,患者们总会自觉地将口罩戴好,生怕传染医务人员。有不少患者本身就是医务人员,每当有护士要进去输液、换瓶时,他们总是诚恳地说:“让我们自己来吧,你们尽量少接触我们。”

在小汤山医院期间,邱耀辉最喜欢做的事情就是审核、协调和汇总患者出院,这让他感受到医务人员的付出正在一步一步地走向胜利。

新闻链接

小汤山医院

从2003年4月23日至6月20日,在不到两个月的时间里,在小汤山这座全国最大的非典定点收治医院完成了从组建、运转到关闭的全过程,期间共有672名非典患者在这里获得新生,治愈率超过98.8%,死亡率不到1.2%,为最终战胜非典病魔做出了重要贡献。