“北大护康胶囊”和北大没关系

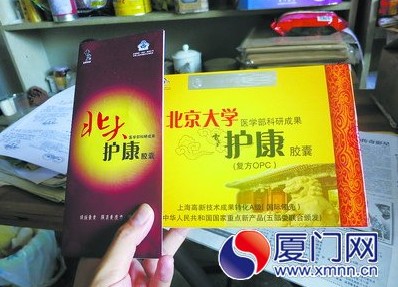

王老邮购的“北大护康胶囊”。

“北大护康胶囊”的夸张广告。

【无赖】

无良药厂冒充北大名义大打虚假广告,售后人员面对质疑还摆出“嘴硬”到底的态度

【无奈】

北大连续发出打假声明,骗局却依然在继续,药监和工商部门也还没有立案

本组文/图 本报记者 黄晓波

“70岁不生病,90岁不显老”,“10大慢性病显奇效”,“北京大学医学部科研成果”……前不久,市民王老先生在多份报刊、杂志上都看到了一则“北大护康胶囊”的广告,正被失眠纠缠得焦头烂额的王老被广告词所吸引,最终邮购了两盒。然而,当药品寄到时,王老却发现事有蹊跷。

A 广告很唬人

“北大医学部科研成果”

王老告诉记者,半个多月前,他在翻看手头一叠近期的《党史天地》报纸时,发现封二部分用整版彩印了一则“北京大学医学部科研成果护康胶囊”的宣传广告,广告所提到的“制造70岁的‘年轻人’”、“70岁不生病,90岁不显老”、“5分钟见证奇迹”、“10大慢性病显奇效”等种种“神奇”疗效,让近来正为失眠困扰的王老暗暗动心了。

“我以前也在其他一些报刊上看过这个广告,又看到这次广告上还打出‘买一送一’的优惠,所以我就打算冲着‘北大’的名号试试看,花了299元邮购了两盒回来。”王老告诉记者,“但是当这药从武汉寄到后,我越发感觉广告、包装上吹得有点过,就特地上北大网站查看,结果发现网站上已经有声明,说这药和北大无关。”

B 北大很愤怒

连发三篇打假声明

前天下午,记者登录北京大学医学部官方网站的“维权打假”专栏,看到了关于“北大护康胶囊”的打假声明,足足有三篇。

第一篇《关于“北大护康胶囊”的声明》写着:有人使用北京大学药学院李长龄教授的名义从事“护康胶囊”的宣传和经营活动。经核实,“北大护康胶囊”与北京大学医学部无任何关系,李长龄教授本人也从未参与过其宣传经营活动。

第二篇《关于“北大护康胶囊”的再次声明》除了包括上述内容外,更追加了这么一句话:北京大学医学部将保留进一步追究法律责任的权利。

最后,还有一篇李长龄教授的个人声明,强调其本人与该“护康胶囊”无任何关系,更斥责该广告“不仅多有夸大、不实之词,甚至无中生有,妖言惑众,完全是医药文盲的一派胡言”。末了,李教授还在声明中要求相关厂家和登广告的媒体停止虚假广告,终止欺骗。

昨天上午,记者联系上北京大学医学部国内合作与产业管理办公室。工作人员向记者郑重表示,“北大护康胶囊”确实和北大无关,李长龄教授也完全没有参与其宣传经营。

C 现状很尴尬

虚假广告打假声明

“并列”百度搜索结果

尴尬的是,北大的三篇打假声明中,第一篇早在去年4月16日就已发出,距今已过去将近一年,这款胶囊却依然在卖,虚假广告依然在登。

上周日下午,记者拨打了药品包装盒上400开头的“北大护康售后服务热线”。记者以购药者家属的身份要求接线人员解释:北大官网的打假声明是怎么回事?对此,对方只是一再坚称“北大护康胶囊”是北大李长龄教授所研发,并一再承诺质量有保证卖得非常好,从头到尾无视记者的再三追问,始终没有正面回答记者的问题。

面对眼下的这种情况,北大方面也表示很无奈。北京大学医学部国内合作与产业管理办公室工作人员告诉记者,为了这件事,他们也投诉到药监和工商部门,然而,由于“护康胶囊”的广告上只提供一个联系电话,其他什么也没有,最终难以立案。“我们毕竟不是执法部门,又为避免影响太大,不便以北大的名义去起诉,所以只能通过发声明尽量消除影响。”工作人员告诉记者,为了给这事讨说法,李长龄教授本人至今都还在与律师接洽商谈,也找到北大律师组讨论对策。

尴尬还体现在另一方面:记者通过百度搜索“北大护康胶囊”,得到了一个既可笑又无奈的结果——排在第一位的搜索结果,正是“北大护康胶囊”所谓的官方网站,然而紧随其后的,却是北大的打假声明。

对于这样的搜索结果,一位程序员告诉记者,搜索引擎是靠一套程序语言在运行的,面对海量的网络信息,很难一一进行人工式的甄别筛选。

北大方面显然也很清楚这样“充满矛盾”的搜索结果。北大医学部国内合作与产业管理办公室工作人员告诉记者,类似的冒充北大名号的药品或培训班非常多,其中很多就是通过网络搜索传播出去的——为此,前不久,他们也打算从网络层面“主动出击”,试图与百度联系,建立沟通屏蔽机制,但是这一努力至今尚未成功。

>>>链接

国家药监局联手百度打假

有个好消息是,上个月底,国家食品药品监督管理局与百度签约开展“安全用药,搜索护航”战略合作。国家食品药品监督管理局将已经批准上市的药品及经批准具有正规资质的网上药店的权威数据提供给百度,百度根据这些权威数据,通过在搜索结果中展现药品数据信息、网上药店信息、药品安全置顶提示信息,为网民提供服务。网民只需在百度输入药品名称,经国家食品药品监督管理局发布的药品说明书范本、许可生产企业等信息将展现在搜索结果前列。同时,符合国家相关要求的网上药店,也会在百度搜索结果中加上认证标志,保证了网友购药渠道的合法合规。

【记者手记】

别让海量信息淹没真相

这是“最好”的年代,传媒发达,网络发展,信息资源共享变得无比便捷;这也是“最坏”的年代,海量信息的背后,真真假假虚虚实实,直教人眼花缭乱。

可不,因为不加甄别的信息,王老买到了假药;因为不加甄别的信息,日本“3·11”大地震之后,国人闹出了抢购碘盐的大笑话;因为不加甄别的信息,一个孩子的失踪被添油加醋成了一系列失踪案,一时人心惶惶……

获得信息变得容易,帮我们省了很多时间;但有时,我们却要为甄别信息的真假,花去更多的时间。如此这般,再怎么便捷又有什么意义呢?

作为信息的获得者,我们固然得擦亮双眼学会甄别。但是这还远远不够,从信息源控制才是治本之策。从这个角度说,作为信息“大户”的百度谷歌们,是不是该多做些什么呢?